Che cos’è la gascromatografia (GC)?

La gascromatografia (GC) è un metodo analitico consolidato che consente di determinare e misurare i singoli componenti all’interno di una miscela. Viene impiegata principalmente per l’analisi di sostanze gassose e volatili ed è una delle tecniche di separazione più importanti nell’analisi chimica moderna.

A differenza dei metodi basati su liquidi, la gascromatografia separa le sostanze all’interno di una colonna cromatografica attraversata da un gas di trasporto. Questo metodo permette un’analisi rapida, precisa e conveniente anche di quantità molto piccole all’interno di miscele complesse.

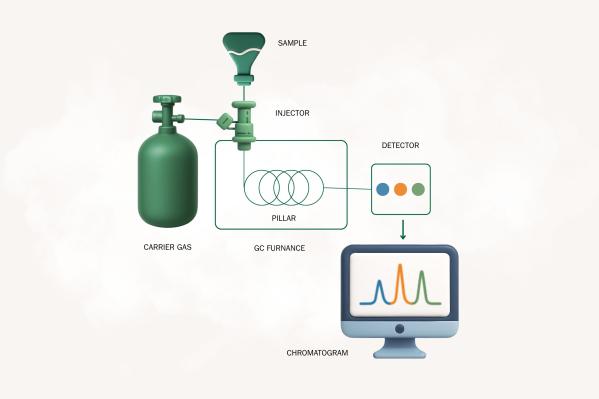

Come funziona la gascromatografia?

Nella gascromatografia, un campione viene introdotto nell’iniettore di un gascromatografo e vaporizzato. Il gas ottenuto viene trasportato attraverso una cosiddetta colonna di separazione con l’aiuto di un gas vettore (ad esempio elio o idrogeno). All’interno della colonna, le sostanze presenti nel campione interagiscono in misura diversa con la fase stazionaria, che aderisce alla parete della colonna.

Queste interazioni fanno sì che i componenti del campione si muovano a velocità diverse all’interno della colonna. Di conseguenza, i composti escono dalla colonna in tempi differenti, chiamati tempi di ritenzione, e vengono rilevati uno dopo l’altro da un rivelatore.

I risultati vengono rappresentati sotto forma di cromatogramma: un grafico con picchi, ognuno dei quali corrisponde a una sostanza presente nella miscela.

Il gascromatografo consente quindi di analizzare automaticamente, con controllo e alta precisione, la composizione di un campione, mantenendo condizioni definite di temperatura, pressione e portata.

Vantaggi della gascromatografia

La gascromatografia offre numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi analitici. È particolarmente indicata quando è necessario identificare e quantificare con precisione composti volatili o facilmente evaporabili presenti in una miscela.

Cosa distingue la gascromatografia:

- Elevata efficienza di separazione: anche molecole molto simili possono essere separate in modo affidabile

- Analisi rapida: tempi di esecuzione brevi che permettono di analizzare un elevato numero di campioni al giorno

- Alta sensibilità: rilevamento anche di concentrazioni molto basse di sostanze

- Ampio campo di applicazione: dai controlli alimentari all’analisi ambientale

- Accoppiabile con la spettrometria di massa: la combinazione GC-MS consente risultati ancora più precisi

- Conveniente: bassi costi operativi e alta produttività

Struttura di un gascromatografo

Iniettore: è il punto in cui il campione viene introdotto e vaporizzato. La vaporizzazione è necessaria per permettere al campione di passare allo stato gassoso.

Sistema del gas vettore: il gas vettore (di solito elio, idrogeno o azoto) trasporta il campione vaporizzato attraverso il sistema. Deve essere estremamente puro per evitare interferenze nei risultati.

Colonna di separazione: è il cuore dello strumento. Qui avviene la separazione effettiva delle miscele di sostanze. Si distinguono colonne capillari e colonne impaccate. Nella fase stazionaria, che riveste la parete interna della colonna, avvengono le interazioni con i singoli composti.

Controllo della temperatura: un forno regola la temperatura all’interno della colonna di separazione, poiché la separazione di molte sostanze dipende fortemente dalla temperatura. Questa tecnica è detta gascromatografia a temperatura programmata.

Rivelatore: alla fine della colonna, il rivelatore misura la concentrazione degli analiti in uscita. Il rivelatore a ionizzazione di fiamma è tra i più utilizzati, ma esistono anche altri tipi di rivelatori.

Elaborazione dei dati: i segnali provenienti dal rivelatore vengono visualizzati graficamente in un cromatogramma e archiviati per l’analisi successiva.

Le fasi della gascromatografia

La gascromatografia separa le miscele in base alle diverse interazioni dei componenti con due fasi: la fase mobile (il gas vettore) e la fase stazionaria (il rivestimento della colonna di separazione). Il grado di interazione di una molecola analita con la fase stazionaria determina il suo tempo di ritenzione, ovvero quanto impiega a percorrere la colonna.

La fase mobile: il gas vettore

La fase mobile è un gas inerte che trasporta il campione vaporizzato attraverso la colonna.

I gas vettori più comuni sono:

- Elio (He): ampiamente utilizzato, inerte, altamente riproducibile

- Idrogeno (H₂): separazioni molto rapide, alta efficienza, ma infiammabile

- Azoto (N₂): economico, ma con prestazioni di separazione inferiori nelle colonne lunghe

La scelta del gas vettore influisce sul tempo di separazione, sulla qualità del segnale e sulla compatibilità con il rivelatore.

La Fase Stazionaria: il cuore della colonna di separazione

La fase stazionaria è un sottile film rivestito sulla parete interna della colonna capillare. È costituita, nella maggior parte dei casi, da materiali polimerici la cui struttura chimica è adattata alle proprietà delle sostanze da separare.

Materiali tipici per la fase stazionaria:

- Polidimetilsilossano (PDMS): non polare, fase standard per molti composti non polari

- Polietilenglicole (PEG): altamente polare, ideale per alcoli, aldeidi, acidi organici

- Cianopropilfenil-metilsilossano: moderatamente polare, adatto a una vasta gamma di applicazioni

- Carbowax®: nome commerciale per materiali a base PEG

- Cere e polimeri modificati: utilizzati per esigenze particolari legate alla matrice del campione

Le prestazioni di separazione dipendono in larga misura dalle caratteristiche chimiche della fase stazionaria, ma anche dai parametri fisici della colonna (come lunghezza, diametro interno e spessore del film).

Influenza di lunghezza, diametro e spessore del film

- Lunghezza della colonna: colonne più lunghe (fino a 60 m) permettono una risoluzione maggiore, ma richiedono tempi di analisi più lunghi

- Diametro interno (ID): diametri più piccoli (es. 0,25 mm) generano picchi più netti, ma richiedono un controllo preciso della portata

- Spessore del film: film più spessi rallentano la separazione (tempi di ritenzione maggiori), ma aumentano la capacità del campione e migliorano la forma del picco per analiti polari

Per ottenere una separazione ottimale, ogni miscela richiede una combinazione accuratamente selezionata di gas vettore (fase mobile), rivestimento della fase stazionaria e colonna di separazione con lunghezza, diametro e spessore del film adeguati. La scelta di questi parametri è cruciale per la risoluzione, la qualità del segnale e, in definitiva, per l’affidabilità del cromatogramma.

Principio di separazione e tempo di ritenzione

L’obiettivo principale della gascromatografia è ottenere la separazione più precisa possibile di una miscela nei suoi singoli componenti. Questo processo si basa sulla diversa distribuzione degli analiti tra la fase mobile (gas vettore) e la fase stazionaria (rivestimento della colonna), ed è noto come cromatografia di ripartizione.

Come avviene la separazione?

Quando un campione entra nella colonna di separazione, i suoi componenti interagiscono in misura diversa con la fase stazionaria. Le sostanze che interagiscono più intensamente (ad esempio tramite forze di van der Waals, polarità o dimensioni molecolari) si muovono più lentamente lungo la colonna rispetto a quelle con minore affinità.

Queste differenze nei tempi di permanenza fanno sì che i composti escano dalla colonna in momenti diversi, detti tempi di ritenzione.

Fattori chiave che influenzano il tempo di ritenzione:

- Proprietà chimiche della sostanza (polarità, punto di ebollizione, massa molecolare)

- Temperatura della colonna (temperature più alte accorciano i tempi di ritenzione)

- Caratteristiche della fase stazionaria

- Velocità del gas vettore

- Geometria della colonna (lunghezza, diametro, spessore del film)

Maggiore è la somiglianza tra due composti, maggiore sarà la difficoltà nel separarli nel tempo. In questi casi, è fondamentale impiegare fasi stazionarie altamente selettive e programmi di temperatura molto precisi.

Il tempo di ritenzione è il parametro più importante per identificare una sostanza in un cromatogramma. Una separazione di qualità elevata è possibile solo quando le proprietà fisico-chimiche degli analiti, le caratteristiche della fase stazionaria e le condizioni operative dello strumento sono accuratamente allineate.

I rivelatori nella gascromatografia

Il rivelatore è il componente del gascromatografo che rileva quando e in quale quantità una molecola analita esce dalla colonna di separazione. La scelta del tipo di rivelatore è fondamentale per determinare la sensibilità, la selettività e l’applicabilità dell’analisi.

Come funzionano i rivelatori?

Un rivelatore registra le proprietà fisiche o chimiche delle sostanze in uscita dalla colonna—come conducibilità elettrica, conducibilità termica o comportamento all’ionizzazione—e le converte in un segnale elettrico. Questo segnale viene visualizzato come picco nel cromatogramma.

- L’altezza del picco è proporzionale alla concentrazione dell’analita

- Il tempo di ritenzione corrisponde alla sua identità

Tipi di rivelatori più comuni nella gascromatografia

1. Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID):

- Il più utilizzato nella GC

- Brucia i composti organici in una fiamma di idrogeno

- Misura le correnti elettriche generate dall’ionizzazione

- Vantaggi: elevata sensibilità per quasi tutte le sostanze organiche, robusto, ampio intervallo lineare di risposta

2. Rivelatore a conducibilità termica (TCD):

- Rileva le variazioni nella conducibilità termica del gas vettore quando escono gli analiti

- Rivelatore universale: può rilevare quasi tutte le sostanze

- Meno sensibile dell’FID, ma non distruttivo

3. Rivelatore a cattura di elettroni (ECD):

- Estremamente sensibile ai composti alogenati (es. pesticidi, PCB)

- Sfrutta la capacità di alcune molecole di catturare elettroni liberi

- Altamente selettivo, molto usato in analisi ambientali

4. Spettrometro di massa (MS):

- Spesso utilizzato in combinazione con GC (GC-MS)

- Identifica le molecole in base alla massa molecolare e ai pattern di frammentazione

- Fornisce informazioni strutturali e consente l’identificazione del composto

5. Altri rivelatori specializzati:

- Rivelatore azoto-fosforo (NPD): specifico per composti contenenti azoto o fosforo

- Rivelatore a fotometria di fiamma (FPD): per analisi di zolfo e fosforo

- Rivelatore a fotoionizzazione (PID): per idrocarburi aromatici

Come scegliere il rivelatore

La scelta dipende da:

- Il tipo di sostanze da analizzare

- I limiti di rilevabilità richiesti

- La matrice del campione

Per molte analisi di routine, l’FID è la prima scelta. Per applicazioni più mirate, si utilizzano rivelatori selettivi o strutturali come l’ECD o il MS.

Comprendere cromatogrammi e picchi

Il cromatogramma è il risultato centrale di un’analisi gascromatografica. Si tratta di un grafico che mostra il segnale del rivelatore nel tempo. Ogni picco corrisponde a un analita che esce dalla colonna di separazione in un determinato momento (tempo di ritenzione) e viene rilevato.

Struttura di un cromatogramma

- Asse X: Tempo (solitamente in minuti), indica il tempo di ritenzione di ciascun analita.

- Asse Y: Intensità del segnale, rappresenta la concentrazione della sostanza.

- Picchi: Ogni picco rappresenta un composto rilevato. L’area sotto il picco è proporzionale alla quantità di sostanza presente.

Cosa ci dice un picco?

- Posizione del picco: identifica la sostanza tramite il suo tempo di ritenzione.

- Altezza o area del picco: indica la concentrazione o quantità della sostanza.

- Forma del picco: idealmente simmetrica. Forme anomale possono indicare problemi tecnici, effetti di matrice o sovraccarico.

Forme di picco e loro significato

- Picco stretto e alto: buona separazione, alta sensibilità

- Picco largo: possibile separazione insufficiente o portata troppo bassa.

- Picchi doppi o sovrapposti: indicano separazione incompleta di componenti simili.

- Tailing (trascinamento) o fronting: picchi distorti, spesso causati da interazioni con l’iniettore o la colonna.

Un cromatogramma ben interpretato fornisce informazioni qualitative (identità dei composti) e quantitative (loro concentrazione) su una miscela. Per ottenere risultati accurati, è essenziale non solo una buona separazione, ma anche una rappresentazione chiara e leggibile dei picchi. I parametri chiave sono: forma del segnale, tempo di ritenzione e area del picco.

Ambiti di applicazione nelle analisi

La gascromatografia (GC) è una tecnica consolidata per l’analisi di composti volatili e semivolatili, con ampi ambiti di applicazione nei settori alimentare, ambientale, cosmetico e farmaceutico.

Analisi qualitative: Quali sostanze sono presenti?

Nelle analisi qualitative, la gascromatografia consente di identificare i singoli composti in base al loro tempo di ritenzione nel cromatogramma. Confrontando i risultati con standard di riferimento, è possibile determinare la presenza di specifiche sostanze in un campione.

Applicazioni tipiche:

- Analisi dei residui di pesticidi in frutta e verdura

→ Verifica della conformità ai limiti massimi di residui previsti dalla legge - Rilevamento di residui di solventi nei cosmetici

→ Controllo di oli essenziali o componenti di profumi - Determinazione dei composti aromatici in bevande e distillati

→ Controllo dell’autenticità nei test su vini e liquori - Screening di contaminanti ambientali in campioni di suolo o acqua

→ Analisi di IPA, VOC o pesticidi nel monitoraggio ambientale

L’analisi qualitativa GC fornisce un profilo chimico dettagliato, utile per verificare la sicurezza del prodotto, controllare l’autenticità o rilevare contaminanti indesiderati.

Analisi quantitative: Quanto ce n’è?

Nelle analisi quantitative, la gascromatografia misura l’area sotto i picchi, che è proporzionale alla concentrazione della sostanza presente nel campione.

Applicazioni tipiche:

- Determinazione di residui di oli minerali (MOSH/MOAH) negli alimenti

→ In prodotti come cioccolato, prodotti da forno o imballaggi - Misurazione dei solventi residui negli integratori alimentari

→ Dopo processi produttivi con etanolo, esano, ecc. - Quantificazione dei residui di detergenti nei cosmetici

→ Rilevamento di isopropanolo, acetone o limonene - Determinazione dell’alcol residuo in bevande “analcoliche”

→ Controllo del rispetto del limite legale dello 0,5% vol.

Accoppiamento GC-MS: Perché e quando si utilizza?

Nella gascromatografia classica (GC), i composti vengono identificati in base al tempo di ritenzione. Tuttavia, questo dato non sempre è sufficiente per un’identificazione certa—ad esempio in presenza di picchi sovrapposti, strutture molecolari simili o matrici complesse. In questi casi si ricorre all’accoppiamento con uno spettrometro di massa, noto come GC-MS.

Come funziona il GC-MS?

Il sistema GC-MS combina due tecniche analitiche:

- La gascromatografia separa i componenti del campione nel tempo.

- La spettrometria di massa analizza ciascun composto ionizzandolo e frammentandolo in pattern di frammentazione caratteristici.

Questi spettri di massa agiscono come “impronte digitali molecolari”, permettendo l’identificazione altamente precisa delle sostanze.

Vantaggi dell’accoppiamento GC-MS

- Identificazione univoca anche di sostanze molto simili

- Massima sensibilità per analisi di tracce fino a livelli di ppb o ppt

- Elucidazione strutturale di composti sconosciuti

- Affidabilità elevata anche con matrici complesse

Il GC-MS è particolarmente utile quando:

- Non esistono valori di riferimento certi per i tempi di ritenzione

- Sono presenti composti inattesi

- Si analizzano gruppi di sostanze regolamentate per legge (es. pesticidi, contaminanti ambientali) dove è necessario fornire prove definitive.

Gascromatografia con Tentamus: analisi precise per i tuoi prodotti

La gascromatografia è una tecnica altamente avanzata che, nella pratica, richiede una regolazione accurata di numerosi fattori: dalla scelta delle colonne di separazione e dei rivelatori più adatti, fino all’interpretazione di cromatogrammi complessi. I nostri laboratori utilizzano strumentazione all’avanguardia e metodi validati, personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.

Cosa ci distingue in Tentamus: I nostri esperti vanno oltre la semplice analisi. Non ci limitiamo a fornire risultati, ma mettiamo a disposizione strumenti decisionali affidabili che ti aiutano a migliorare i processi, ridurre i rischi e soddisfare con sicurezza i requisiti normativi.Affidati alla nostra esperienza pluriennale, alla consulenza personalizzata e alla qualità di una rete di laboratori accreditati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

I nostri team ti supportano con:

- Selezione dei metodi GC più adatti al tuo campione;

- Analisi qualitative e quantitative;

- Analisi di residui, verifica di identità e controllo delle contaminazioni;

- Validazione e documentazione a supporto della conformità normativa.

Vuoi saperne di più sui nostri servizi di gascromatografia o richiedere un’analisi?

FAQ: Domande frequenti sulla gascromatografia

1. Quanto dura un’analisi gascromatografica?

A seconda del metodo, un’analisi GC può durare da pochi minuti fino a circa un’ora. La durata esatta dipende dal tipo di campione, dalla lunghezza della colonna e dal programma di temperatura. Considerando anche preparazione del campione, valutazione e refertazione, i risultati sono generalmente disponibili entro pochi giorni lavorativi.

2. Quanto costa un’analisi gascromatografica?

I costi variano in base al livello di approfondimento richiesto, alla matrice del campione e al tipo di rivelatore utilizzato.

3. Qual è la differenza tra GC e HPLC?

La GC lavora con campioni vaporizzati e un gas vettore, mentre la HPLC lavora con campioni liquidi e una fase liquida.

La GC è adatta per sostanze volatili, la HPLC per composti non volatili o termolabili.

Leggi di più sulle differenze tra GC e HPLC qui

4. Cos’è un cromatogramma?

È la rappresentazione grafica dei segnali del rivelatore nel tempo. Ogni picco corrisponde a una specifica sostanza presente nella miscela analizzata.

5. Cosa significa tempo di ritenzione?

È il tempo impiegato da una sostanza per percorrere la colonna di separazione dalla fase di iniezione all’eluizione. Serve per identificare la sostanza nel campione.

6. Qual è la differenza tra standard interno ed esterno?

Lo standard interno viene aggiunto direttamente al campione e funge da riferimento nella stessa corsa analitica.

Lo standard esterno viene analizzato separatamente e serve da termine di confronto per le misure del campione.

7. Cos’è la headspace GC?

La headspace GC analizza solo i componenti volatili presenti nella fase gassosa sopra un campione, come aromi o solventi.

È una tecnica particolarmente delicata sulla matrice.

8. Quali sostanze non possono essere analizzate con GC?

In genere, non si possono analizzare sostanze non volatili, termicamente instabili o con massa molecolare elevata, come proteine o polimeri.

9. Quali fattori influenzano la capacità di separazione in GC?

La capacità di separazione dipende da diversi fattori fisici e chimici, tra cui:

- Colonna di separazione: lunghezza, diametro interno e spessore del film della fase stazionaria

- Programma di temperatura del forno (isotermico o a temperatura programmata)

- Gas vettore: tipo e portata

- Proprietà chimiche delle sostanze: polarità, punto di ebollizione, dimensioni molecolari

Solo un’ottimizzazione accurata di questi parametri permette di ottenere separazioni ad alta risoluzione anche in miscele complesse.

10. Chi ha inventato la gascromatografia?

La gascromatografia moderna è stata introdotta nel 1952 da Anthony T. James e Archer J.P. Martin, che successivamente ricevettero il Premio Nobel per questo lavoro.